Интервью с кандидатом химических наук, заместителем начальника Испытательного центра по оборудованию Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Николаем Сергеевичем Перовым.

Начав свою трудовую деятельность в качестве разработчика устройств для ионно-плазменных технологий, после 25 лет работы в Российской академии наук Николай Перов пришел в ВИАМ с опытом участия во многих исследовательских проектах, в числе которых 13 проектов Российского фонда фундаментальных исследований.

Автор более 80 научных статей и докладов, за свою трудовую деятельность Н.С. Перов награжден медалью «850-лет Москвы», имеет благодарность президента Российской академии наук.

В ВИАМ я работаю с лета 2014 года, но, оглядываясь назад, вижу, что весь мой опыт исследователя и инженера вел меня именно сюда. Ретроспективно анализируя пройденный путь, на котором мне приходилось заниматься самыми разными, порой несвязанными проблемами в разных областях науки и техники, становится ясно, что здесь, в ВИАМ, совершенно невероятным образом все мои навыки, знания и опыт смогли соединиться в нужный пазл. И, возможно, без какой-либо детали не сложились бы. Такой уж, видимо, этот предмет – авиационное материаловедение.

Марш Авиаторов

В авиационную среду я попал с детства. Хотя и не сразу она стала моей профессиональной судьбой, но завладела моими мыслями и вдохновила меня, безусловно. Дом в Москве, где я рос, находился рядом с действующим Центральным аэродромом им. М.В. Фрунзе, бывшим Ходынским полем. Тогда это был аэродром, на который садились небольшие самолеты, и «Вертолетная станция», откуда пассажиры могли добраться в аэропорты Москвы на вертолетах.

Внутри расположенного рядом комплекса аэровокзала стояли макеты самолетов, в которых можно было свободно рассматривать внутреннее устройство салона и кабины пилотов. Позднее, за аэровокзалом на летном поле была устроена выставка авиационной техники.

Напротив Центрального аэродрома, в Петровском замке, находилась Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского. Было слышно, как во время ее тренировок на Ходынском поле к парадам на Красной площади духовой оркестр много раз играл марш Авиаторов. Этот марш и марш Энтузиастов чаще других звучали на Ленинградском проспекте, где на первомайские демонстрации собиралась колонна трудящихся района.

Вокруг и в непосредственной близости от Ходынки вдоль Ленинградского проспекта располагались авиазаводы и КБ Ильюшина, Яковлева, Сухого и еще ряд предприятий, работающих на авиацию и космос (сегодня это ПАО Иркут, МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, завод «Кулон» ПАО «Сухой» «ОКБ Сухого», предприятие ОАО «РСК МиГ» – ММЗ «Знамя Труда»).

На территории этого северо-западного района Москвы, начинающегося от Московского авиационного института на Соколе, было сосредоточено особенно много предприятий, производящих изделия или компоненты авиационной и ракетной техники. Помимо уже перечисленных заводов, чуть дальше от Ходынки находились ЦКБ «Алмаз» (системы ПВО), завод «Знамя революции» (топливные системы авиационных двигателей), думаю, что это не все. В топонимике этих мест сегодня можно найти названия улиц, носящие имена прославленных летчиков и конструкторов: Нестерова, Расковой, Поликарпова, Ильюшина, Яковлева, Дворец спорта «Крылья Советов» и т.д.

По ночам по Ленинградскому проспекту примерно раз в неделю с предприятий вывозили на тягачах зачехленные боевые самолеты. Впереди, естественно, двигались с мигалками машины милиции, следом за ними везли большую раму с иллюминацией из лампочек для проверки габаритной проходимости, далее сам самолет, иногда два, резервный тягач и опять милиция. А самолеты Ильюшина улетали с аэродрома самостоятельно.

В это трудно поверить, но с Центрального аэродрома в 1970-е годы в первый раз были подняты в воздух самолеты Ил-76 и Ил-86, а в 1988 году – Ил-96!

Уважительное отношение к технике привил мне отец, который много лет проработал начальником бюро технического контроля на «Искре», предприятии, выпускавшем твердотопливные реактивные двигатели (ТРД) мягкой посадки, системы аварийного спасения для кораблей «Союз», двигатели для катапульт, в том числе и для первых космических кораблей «Восток», механизмы отстрела ступеней ракет и т.д.

Школа № 698, в которой я учился, находилась рядом с проходными завода «Знамя труда» («тридцатка», там работали родители большинства моих одноклассников), который над ней официально шефствовал. До революции 1917 года на этой территории находилось авиационное производство акционерного общества «Дукс», которое выпускало велосипеды, автомобили, аэросани, затем самолеты «Фарман» и «Ньюпор». Последние поднимались в воздух с аэродрома Московского Общества воздухоплавания, располагавшегося на Ходынском поле. История повторилась и в годы Великой Отечественной войны, завод «Знамя труда» построил около 9000 легендарных Ил-2. С Центрального аэродрома они улетали прямо на фронт.

Тропы еще в антимир не протоптаны…

Преподавание в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе № 698 было на самом высоком уровне, особенно это касалось математики, рисования, черчения, литературы. В школе были прекрасно оборудованные кабинеты физики, химии, биологии. Оборудование кабинетов труда, благодаря шефам, включало в себя помимо слесарных мастерских и весьма внушительный парк токарных и фрезерных станков.

В старших классах, раз в неделю, в районе было организовано обучение производственным специальностям, включая и новые, которые должны были быть востребованы в ближайшее время. Поскольку по математике у меня всегда было «отлично», я попал в группу программистов при Институте прикладной математики АН СССР им. М.В. Келдыша. Занятия проводили научные сотрудники, кандидаты наук. Вместе с аттестатом об окончании средней школы я получил свидетельство «лаборанта-программиста-вычислителя» на малоизвестном тогда языке Паскаль.

Общая техническая и естественно-научная направленность обучения, а также чтение различной фантастики – Стругацких, Ефремова, Лема, другой увлекательной и популярной литературы того времени, конечно же, сделали свое дело: более 90% выпускников класса поступили в технические вузы, прежде всего в МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ, МФТИ.

Я остановил свой выбор на Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева, его знаменитом «физхиме» (Инженерном физико-химическом факультете), основанном по инициативе академика И.В. Курчатова. Среди особо запомнившихся мне преподавателей той поры хочу отметить академика Игоря Васильевича Петрянова?Соколова, который приезжал читать специально для нашей группы Ф-2 курс лекций «Физико-химические основы разделения изотопов». Главный редактор журнала «Химия и жизнь», он был замечательным даже не лектором, рассказчиком.

На первых курсах изучали около десятка различных «химий», математику и инженерные науки, после чего начиналась специализация в области технологий разделения изотопов, дополнительных глав атомной физики, всевозможных спецпрактикумов, из которых особенно трудным был практикум по радиохимии, где требовалось с исключительной точностью определить вид и концентрацию элементов методом разбавления радиоактивными изотопами. Для того чтобы не потерять «активность», требовалась невероятная аккуратность и пунктуальность выполнения всех предписанных в практикуме манипуляций с растворами радиоактивных препаратов.

Наверное, выбор направления специализации сыграл определенную роль и в том, что к учебе у нас в группе подавляющая часть студентов относились более чем серьезно. Однако, в целом, сейчас это время я бы назвал беззаботным, в студенческие годы помимо учебы у меня и моих друзей находилось время для водных путешествий и спелеологических походов, а будущие цели представлялись вполне достижимыми.

Надо отметить более чем основательную подготовку специалистов в СССР. Достаточно сказать, что производственную практику будущие инженеры физико-химики проходили на действующих ядерных предприятиях Союза, в том числе в цехах по переработке урана и производству тяжелой воды. Несмотря на все перипетии переходного периода, часть выпускников нашей группы остались в профессии и сейчас работают на предприятиях Росатома.

«Во исполнение приказа Министра…»

В институте и во время работы по распределению я застал последнее десятилетие существования СССР, которое сейчас называют эпохой «застоя». Полагаю, что это очень упрощенная оценка того времени, она возникла на контрасте взлета СССР в 1960-х.

В 1984 году, сразу после окончания института, я поступил на работу в НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского (НИИВТ). Там под руководством проф., д.т.н. Г.Ф. Ивановского и к.т.н. В.И. Петрова, авторов монографии «Ионно-плазменные технологии», сразу же пришлось включиться в работу по созданию ионно-плазменного модуля нанесения многослойных покрытий для гибкой автоматической линии производства сверхбольших интегральных микросхем запоминающих устройств на магнитных цилиндрических доменах (ГАП СБИС ЗУ на ЦМД), разработку, критически важную в то время для развития электронной базы страны. Работа имела высший приоритет, сдавалась к последнему съезду КПСС, нам удвоили зарплату, а служебные записки в отдел снабжения обычно начинались со слов «Во исполнение приказа Министра …». А это значит, что для наших технических нужд нам не отказывали ни в чем! Мало кто знает, но в результате предпринятых в «эпоху застоя» усилий к середине 1980-х годов отставание электронной промышленности Советского Союза от западной не превышало пяти лет.

Из периода того времени запомнилась также работа по поиску технологий получения пленок из высокотемпературной сверхпроводящей керамики (ВТСК). Открытие в середине 1980-х ВТСК, материала, переходившего в сверхпроводящее состояние при температурах жидкого азота, а в перспективе и температурах, близких к комнатной, обещало прорыв в энергетике, создание новых типов двигателей, транспортных систем и т.д. По своим ожиданиям это было сопоставимо с ожиданиями использования «мирного атома» в 1950–60-х годах и термоядерной энергии в 1970-х. К сожалению, объективные технические и фундаментальные проблемы не позволили осуществить прорыв в этой области, но тогда интерес к проблеме был огромный, в Физическом институте АН СССР проводились семинары, на которых докладывались самые последние достижения различных научных групп.

Академия наук 1989–2014 гг.

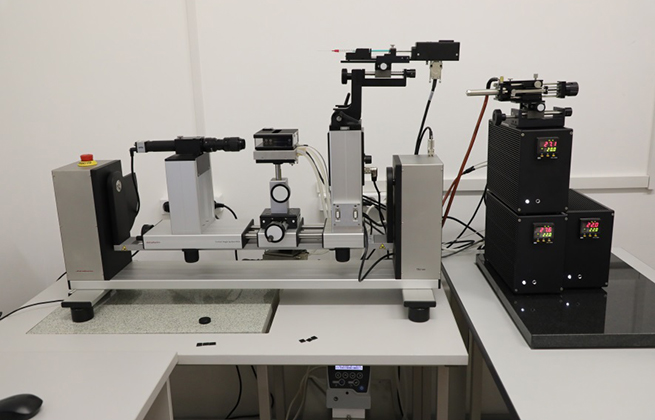

В декабре 1988 года я поступил в аспирантуру Института синтетических полимерных материалов АН СССР, в лабораторию физико-химических методов исследования структуры полимерных материалов. Там мне для начала предстояло собрать и автоматизировать ранее разработанную в ИНЭОС РАН установку для динамического механического анализа (ДМА) полимеров, на которой в дальнейшем планировалось исследовать влияние химического строения элементарного звена на релаксационные свойства полинафтоиленимидов и близких им по строению полимеров. В техническом плане после ГАП эта задача не казалась слишком сложной. Она была решена с привлечением специалистов Института физического приборостроения. Разработанная тогда система для динамического механического анализа включила в себя ряд компонентов, которые впоследствии совпали с немецкой реализацией аналогичной установки ДМА.

Интересно, но лаборатория, в которой я тогда работал, представляла своеобразный испытательный центр в миниатюре. Численность ее никогда не превышала 20 человек, однако в ней проводились исследования механических, диэлектрических, релаксационных свойств полимеров, для структурных исследований были задействованы методы просвечивающей и растровой микроскопии, рентгенографического анализа, ИК-спектроскопии, были приборы термического анализа. Один человек – один метод. Так получилось и в моем случае, в арсенале лаборатории появился новый метод исследования, а после защиты кандидатской диссертации, благодаря академику Н.С. Ениколопову, для меня нашлось место и в штатном расписании.

Думаю, что нет необходимости детально описывать 1990-е годы, все прекрасно помнят, как это происходило... В это время приходилось многое совмещать и делать гораздо быстрее, чем в обычной жизни. Этот этап запомнился совмещением работы в ИСПМ РАН с преподаванием общей и неорганической химии в МИСиС, работой с коллегами из группы компьютерного моделирования Института химической физики им. Н.Н. Семенова (ИХФ РАН) по гранту Европейского сообщества INTAS по вычислительному моделированию свойств новых дендримерных полимерных систем. В НИИВТ в то время на ионно-плазменных установках стали пылить «золотые» зеркала, из которых мы, бывшие их коллеги, собирали витрины коммерческих магазинов. В моем портфеле в то время всегда были стеклорез, белые перчатки и резиновый молоток.

Этот период закончился с неожиданно возникшей работой на ЯМР-спектрометре в качестве дополнительного заработка. Знакомство с этим исключительным по своей информативности методом (за развитие этого метода за полвека было присуждено четыре Нобелевских премии) для меня открыло фантастический по своей красоте мир органической химии, тонких взаимодействий, в том числе в сложных полимерных молекулах, где орбитальное и зарядовое соответствие их различных частей определяет структуру получающихся веществ.

Конечно же, приходилось заниматься не только фундаментальными исследованиями, но практическими научными задачами. Из решенных в то время прикладных задач запомнилась разработка огнезащитного кремнийорганического покрытия рукавов трубопроводов типа «firesleeve». Сложность данной работы заключалась в достижении в покрытии сочетания обычно взаимоисключающих свойств огнестойкости и высокой эластичности.

Завершая описание этого периода, хочу засвидетельствовать, что многие научные сотрудники Академии отчетливо осознавали свою миссию и честно пытались сохранить для России научное наследие СССР, несмотря на множество трудностей, прежде всего материального характера.

Однако для системной научной работы нужны деньги на зарплату, материалы, оборудование. Молодежь приходила в институты РАН, делала дипломы и диссертации, защищалась и уезжала на Запад или уходила в бизнес. Проводимый же курс поддержки исключительно отдельных групп, так называемых «маяков», при полном игнорировании интересов большей части научного сообщества академических институтов, не оставил никаких шансов на сохранение созданной трудом многих поколений ученых уникальной структуры и потенциала АН СССР – РАН.

ВИАМ – на передовых рубежах техники и технологий

Первое впечатление от ВИАМ 2014 года – изумление от увиденного. Современное оборудование, отремонтированные корпуса, достойная зарплата, молодые инженеры Испытательного центра во главе с энергичным начальником ИЦ Алексеем Николаевичем Луценко.

Я был назначен заместителем начальника Испытательного центра (ИЦ) по оборудованию, и в первое время выполнение новых обязанностей для меня было делом чрезвычайно трудным, прежде всего вследствие их разноплановости и сжатых сроков. В числе замечательных людей, с которыми мне пришлось работать в тот момент, хочу особо отметить Валерия Ефимовича Егорина, который в течение долгого времени плавно передавал мне свои полномочия, а впоследствии помогал советом в возникающих сложных ситуациях.

Профессионалы с большой буквы – начальники лабораторий Испытательного центра Владимир Сергеевич Ерасов, Александр Федорович Летов и Андрей Владимирович Зуев оказали мне неоценимую поддержку в начальный период деятельности в ВИАМ, и сегодня мы уже вместе, единой командой, приступили к выполнению новой ответственной работы.

В мои обязанности входит, в числе прочего, непосредственное участие в планировании приобретения, обслуживания и приемке нового оборудования в ИЦ. Когда есть возможность, я стараюсь посмотреть на процесс сборки новых исследовательских установок и испытательных машин представителями фирм-поставщиков, пока открыта вся их «начинка». Для меня, начинавшего свой путь с инженера-разработчика, интересны реализованные в этих системах технические решения, да и вообще, как это оборудование работает.

Буквально через три недели после начала работы в ВИАМ мне было поручено руководство научным разделом работы по развитию Центра коллективного пользования (ЦКП). Эта работа включала экспозицию образцов полимерных композиционных материалов (ПКМ) на подводном стенде в Геленджикском центре климатических испытаний им. Г.В. Акимова (ГЦКИ), что было делом совершенно новым, а также проведение всевозможных ускоренных лабораторных испытаний.

В этой работе, среди прочего, нам удалось проследить за эволюцией микроструктуры полимерного связующего в условиях различных климатических испытаний. Учет микроструктурных особенностей полимерных связующих необходим при построении прогнозных моделей изменения свойств ПКМ во времени. Природа мира органических соединений такова, что все построенные из них живые и неживые объекты стареют.

Я понял, что система ВИАМ позволяет за короткое время получать большой объем экспериментальных данных, которые при правильном планировании эксперимента могут служить основательным научным базисом для разработки новых материалов.

В отличие от РАН, где проведение эксперимента в значительной степени является искусством ученого, здесь исследование большей частью складывается из испытаний по отработанным методикам и стандартам. Работа по проекту ЦКП показала, что исследовательская и научная работа в прикладной области это, прежде всего, организация, четкое планирование и выполнение программы исследований и испытаний в обозначенные сроки, координация взаимодействия между ИЦ и лабораториями-разработчиками, а также контроль, учет и еще раз контроль уже со стороны научно-технического управления (НТУ), которое выступает в роли строгого цензора выполняемых работ и не позволяет участникам процесса отступать от намеченных целей.

Самого большого уважения и самых высоких слов признательности заслуживает руководитель ВИАМ, академик Евгений Николаевич Каблов. Он – человек государственного мышления и масштаба, спасший авиационное материаловедение как науку для Российской Федерации, сохранивший и поднявший институт буквально из пепла в 1990-х, развивший его в исследовательский и производственный центр мирового уровня XXI века, задавший новые векторы развития науки о материалах, которые во многом обеспечат решение стратегических задач модернизации экономики России и ее обороноспособности.

Им тайны нераскрытые раскрыть пора

Я намеренно начал свой рассказ с истории расположенных рядом с Центральным аэродромом предприятий. Их история напрямую связна с рождением и развитием авиастроения в России и Советском Союзе. Со многими из них сегодня работает наш институт.

В ВИАМ много молодежи, ей доверяют решать самые сложные задачи. Это абсолютно нормально, ведь именно в первые годы после окончания института и происходит формирование будущего ученого или инженера. В эти годы для молодого специалиста чрезвычайно важно оказаться в коллективе разработчиков, решающем сложные задачи на острие научно-технического прогресса. В советской системе, в период работы в течение трех лет по распределению после окончания института, это было скорее правилом, а не исключением.

Понизить же планку решаемых задач ради карьеры или денег можно будет потом в любой момент, но упущенное время для становления молодого специалиста вернуть не в состоянии никто. Шанс проявить себя должен быть у каждого начинающего конструктора или ученого, и для него же будет лучше, если он попадет в конкурентную среду достойных.

«Дьявол прячется в деталях» – это известное изречение как нельзя лучше может быть применено к инженерии сложных технических систем. Нельзя применять законы и формулы, не понимая их сути и природы вещей, за ними стоящих. Достичь совершенства в мелочах всегда намного сложнее, чем рисовать крупным мазком. Но дело того стоит, ибо если разобраться в предмете досконально – движение вперед начнется самопроизвольно. Развивать же науку о материалах, не опираясь на ясное понимание устройства материального мира, как мне кажется, невозможно. Получить с использованием хорошо известных, традиционных подходов материалы для авиационной техники, отвечающие современным требованиям и требованиям завтрашнего дня, сегодня уже не получится, они должны быть сконструированы на атомно-молекулярном уровне.

Основные публикации Перова Н.С.

- Ивановский Г.Ф., Симакин С.Б., Петров В.И., Казанский А.А., Перов Н.С. Установка нанесения пленочных структур ЦМД СБИС ионным распылением // Электроника. М.: ЦНИИ «Электроника». Сер. 3. 1987. Вып.4 (233). С.79.

- Симакин С.Б., Петров В.И., Перов Н.С. Управление процессами ионно-лучевого травления пленок металлов // Электроника. М.: ЦНИИ «Электроника». Сер. 3. 1987. Вып.5 (234). С. 306.

- Петров В.И., Ивановский Г.Ф., Казанский А.А., Перов Н.С., Симакин С.Б., Автоматическая установка нанесения пленочных покрытий ионным распылением. Электронная промышленность. 1990, №5. С. 6–7.

- Ченская Т.Б., Перов Н.С., Никольский О.Г., Пономарев И.И., Смолин М.Д. Исследование полинафтоиленимидобензимидазола методом ИК Фурье-спектроскопии // Химическая физика, 1993, т.12, № 7. С. 924.

- Chenskaya T.B., Perov N.S., Ponomarev I.I., An IR Spectroscopic Study of H-bonding and Polymer-Water and Polymer H-donor Molecule Interaction in Polynaptoylenimide Derivatives. J Molecular Structure. 1996. V. 381, p. 149.

- Мазо М.А., Шейко С.С., Перов Н.С., Гусарова Е.Б., Балабаев Н.К. Молекулярно-динамическое моделирование внутримолекулярной подвижности дендримеров. Известия АН, сер. физическая 1998, т.62, №6. С.1098–1102.

- Перов Н.С., Мартиросов В.А., Гриценко О.Т., Аулов В.А., Никольский О.Г., Озерин А.Н. Молекулярная подвижность в кремнийорганических макромолекулах дендритного строения. Доклады АН, 2000, т. 372, № 1. С. 1–4.

- Mazo M.A., Perov N.S., Gusarova E.B., Zhilin P.A., Balabaev N.K. The influence of the chemical structure of terminal fragments on the spatial-dynamic organization of dendrimers. Russ. J. Phys. Chem. 2000, v.74, Suppl. 1, p.S52-S58.

- Никольский О.Г., Пономарев И.И., Перов Н.С., Мартиросов В.А. Акустические, диэлектрические и механические свойства нового жесткоцепного полигетероарилена // Акустич. журнал. 2003. Т.49. № 6. С. 824–831.

- О.Г. Никольский, И.И. Пономарев, Н.С. Перов, В.А. Мартиросов, Е.С. Оболонкова, Ю.А. Волкова, А.Л. Русанов, С.В. Виноградова. Новые блок-сополимеры на основе жестко- и гибкоцепных полигетероариленов // Высокомолек. соед., сер. А, 2004. Т.46. №4. С.1–10.

- О.Г. Никольский, О.Т. Гриценко, Н.С. Перов, Е.С. Оболонкова, В.П. Жуков, В.А. Мартиросов, Н.В. Сергиенко, Л.И. Макарова, А.А. Жданов. Об особенностях микрофазового разделения сетчатых силоксануретановых блок-сополимеров // Высокомолек. соед., сер. А, т. 42, №5, 2000 г. С. 781–790.

- Озерин А.Н., Перов Н.С., Зеленецкий А.Н., Акопова Т.А., Озерина Л.А., Кечекьян А.С., Сурин Н.М., Владимиров Л.В., Юловская В.Д. Гибридные нанокомпозиты на основе привитого сополимера хитозана с поливиниловым спиртом и оксидом титана // Российские нанотехнологии 2009, №1. С. 57–63.

- Kuznetsov A.A., Tsegelskaya A. Yu., Perov N.S. 13C-NMR Analysis of Chain Microstructure of Copolyimides on the basis of 2,2-Bis[(3,4-dicarboxyphenoxyl)-phenyl]-propane Dianhydride Synthesized in Molten Benzoic Acid // High Performance Polymer // 2012. V.24. p.58-63.

- Александров И.А., Гриценко О.Т., Перов Н.С., Гетманова Е.В., Оболонкова Е.С., Серенко О.А., Шевченко В.Г., Александров А.И., Музафаров А.М. Разрушение нанокомпозитов на основе полистирола и молекулярного силиказоля в условиях быстрого сжатия Журнал технической физики. 2013. Т. 83. № 1. С. 93-98

- Перов Н.С., Рудакова Т.А., Бешенко М.А., Попова Т.В., Озерин А.Н. Термомеханические свойства огнезащитных кремнийорганических композиций // Известия ЮФУ. Технические науки № 8 (145). 2013 г. С. 211–215.

- Perov N.S., Obolonkova E.S., Makarova L.I. , Sergienko N.V., Ozerin A.N. Molecular Mobility in Specially Arranged Siloxaneurethane Networks, 8th International Symposium Molecular Order and Mobility in Polymer Systems, Saint-Petersburg, June 2-6, 2014, p.175.

- Перов Н.С. Релаксационные свойства модельных полимерных систем с наноразмерным наполнителем, Материаловедение. 2015. № 3. С. 44–49.

- Перов Н.С., Чуцкова Е.Ю., Гуляев А.И., Абрамов Д.В. Эволюция структуры полимерной матрицы в углепластике на основе полицианурата и полиарилсульфона в ускоренных климатических испытаниях. Материаловедение. 2016. № 4. С. 14–20.

Интервью подготовила Светлана Офитова.